Veganism, as a lifestyle rooted in compassion, non-violence, and environmental consciousness, has gained significant traction in recent years. As more people turn to plant-based diets for health, ethical, and environmental reasons, the question arises: Can veganism and religion coexist? Many religious traditions emphasize values such as compassion, kindness, and stewardship of the earth—values that align closely with the principles behind veganism. However, for some, the intersection of veganism and religion may seem complex due to historical dietary practices and the role of animal products in religious rituals and traditions. In this article, we explore how different religious perspectives align with or challenge veganism, and how individuals can navigate these intersections to live a compassionate, ethical, and spiritually fulfilling life.

Veganism and Religious Compassion

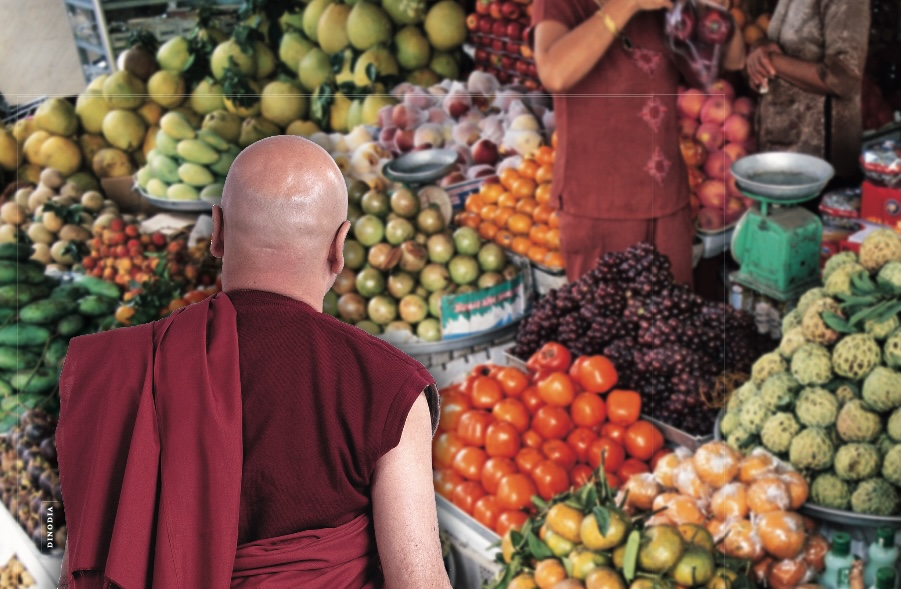

At the heart of many religious teachings is the principle of compassion. Buddhism, for instance, advocates for ahimsa (non-violence), which extends to all sentient beings. In this light, veganism is seen not just as a dietary choice but as a spiritual practice, embodying the deep compassion that is central to Buddhist teachings. By choosing a plant-based lifestyle, individuals actively choose to avoid causing harm to animals, aligning their actions with the teachings of their faith.

Similarly, Christianity emphasizes love and compassion for all of God’s creation. While the Bible contains passages that mention the consumption of meat, many Christian vegans point to the notion of stewardship over the earth, advocating for a diet that minimizes harm to animals and the environment. In recent years, several Christian denominations have embraced plant-based living as a way to honor the sanctity of life, aligning with the ethical teachings of their faith.

Hinduism, another religion with deep roots in the concept of ahimsa, also supports plant-based eating. The Hindu principle of non-violence towards all creatures, including animals, is a central tenet. In fact, vegetarianism has been traditionally practiced by many Hindus, particularly in India, as a means of minimizing harm to animals. Veganism, with its focus on avoiding all animal-derived products, can be seen as an extension of these ethical teachings, further reducing harm to sentient beings.

Ethical Stewardship and Environmental Concerns

Religious teachings about the environment often emphasize humanity’s role as caretakers of the earth. In Christianity, the concept of stewardship is rooted in the Biblical principle that humans are to take care of the earth and all living creatures. Many Christians see veganism as a way to fulfill this responsibility, as plant-based diets tend to have a lower environmental impact than those that include animal products. This includes reducing greenhouse gas emissions, conserving water, and minimizing deforestation.

In Islam, the idea of stewardship is also central. The Quran speaks of the importance of caring for the earth and its creatures, and many Muslims see veganism as a way to honor this divine responsibility. While meat consumption is permitted in Islam, there is also a growing movement among Muslim vegans who argue that a plant-based lifestyle better aligns with the principles of compassion, sustainability, and respect for all living beings.

Judaism, too, has a long tradition of ethical eating, though it is often linked to the dietary laws of kashrut (kosher eating). While veganism is not a requirement in Jewish law, some Jewish individuals choose plant-based diets as a way to fulfill the broader ethical teachings of their faith, particularly the concept of tza’ar ba’alei chayim, which mandates that animals be treated with kindness and not subjected to unnecessary suffering.

The Role of Animal Products in Religious Rituals

While many religious traditions share values of compassion and ethical living, animal products often play a role in religious rituals and celebrations. For example, in many Christian traditions, the consumption of meat is tied to communal meals, such as Easter dinners, and symbols like the lamb are deeply embedded in the faith. In Islam, the act of halal slaughter is an important religious practice, and in Judaism, the kosher slaughter of animals is central to dietary laws.

For those seeking to reconcile veganism with their religious practices, navigating these rituals can be challenging. However, many vegans within religious communities are finding ways to adapt traditions to align with their ethical beliefs. Some Christian vegans celebrate communion with vegan bread and wine, while others focus on the symbolic aspects of rituals rather than the consumption of animal products. Similarly, Muslim and Jewish vegans may opt for plant-based alternatives to traditional offerings, choosing to honor the spirit of the rituals without causing harm to animals.

Overcoming Challenges and Finding Balance

For individuals seeking to integrate veganism with their religious beliefs, the journey can be both rewarding and challenging. It requires an open mind and heart, a willingness to examine the ethical and spiritual implications of food choices, and a commitment to living in alignment with one’s values.

One of the key challenges is navigating cultural expectations within religious communities. Family traditions and societal norms can sometimes create pressure to conform to long-established dietary practices, even if those practices conflict with an individual’s personal ethical beliefs. In these situations, it is important for individuals to approach the subject with respect, understanding, and a spirit of dialogue, emphasizing that their choice to embrace veganism is rooted in a desire to live a more compassionate, ethical, and spiritually fulfilling life.

Veganism and religion can, indeed, coexist harmoniously. In many spiritual traditions, the values of compassion, kindness, and stewardship are central, and veganism offers a tangible way to embody these values in everyday life. Whether through the lens of non-violence in Buddhism, stewardship in Christianity and Islam, or compassion in Hinduism and Judaism, veganism aligns with the ethical teachings of various religions. By choosing a plant-based lifestyle, individuals can honor their faith while minimizing harm to animals, the environment, and themselves. In doing so, they create a more compassionate world that reflects the core principles of their spirituality, transcending boundaries and fostering unity between religion, ethics, and lifestyle.