Historically, fish were regarded as primitive creatures devoid of the capacity to experience pain or suffering. However, advancements in scientific understanding have challenged this perception, revealing compelling evidence of fish sentience and pain perception. As such, the ethical implications of fish welfare in aquaculture and seafood production have come under scrutiny, prompting a reevaluation of industry practices and consumer choices. This essay delves into the complex interplay between fish welfare, aquaculture, and seafood consumption, shedding light on the hidden suffering behind the seemingly innocuous fish on our plates.

The Reality of Fish Pain Perception

Traditionally, the belief that fish lack the ability to experience pain stemmed from their perceived anatomical and cognitive simplicity compared to mammals. Fish brains lack a neocortex, the region associated with conscious pain processing in humans and other mammals, leading many to assume that they are impervious to suffering. However, this viewpoint has been challenged by a growing body of scientific research that illuminates the intricate neurobiology of fish and their capacity for pain perception.

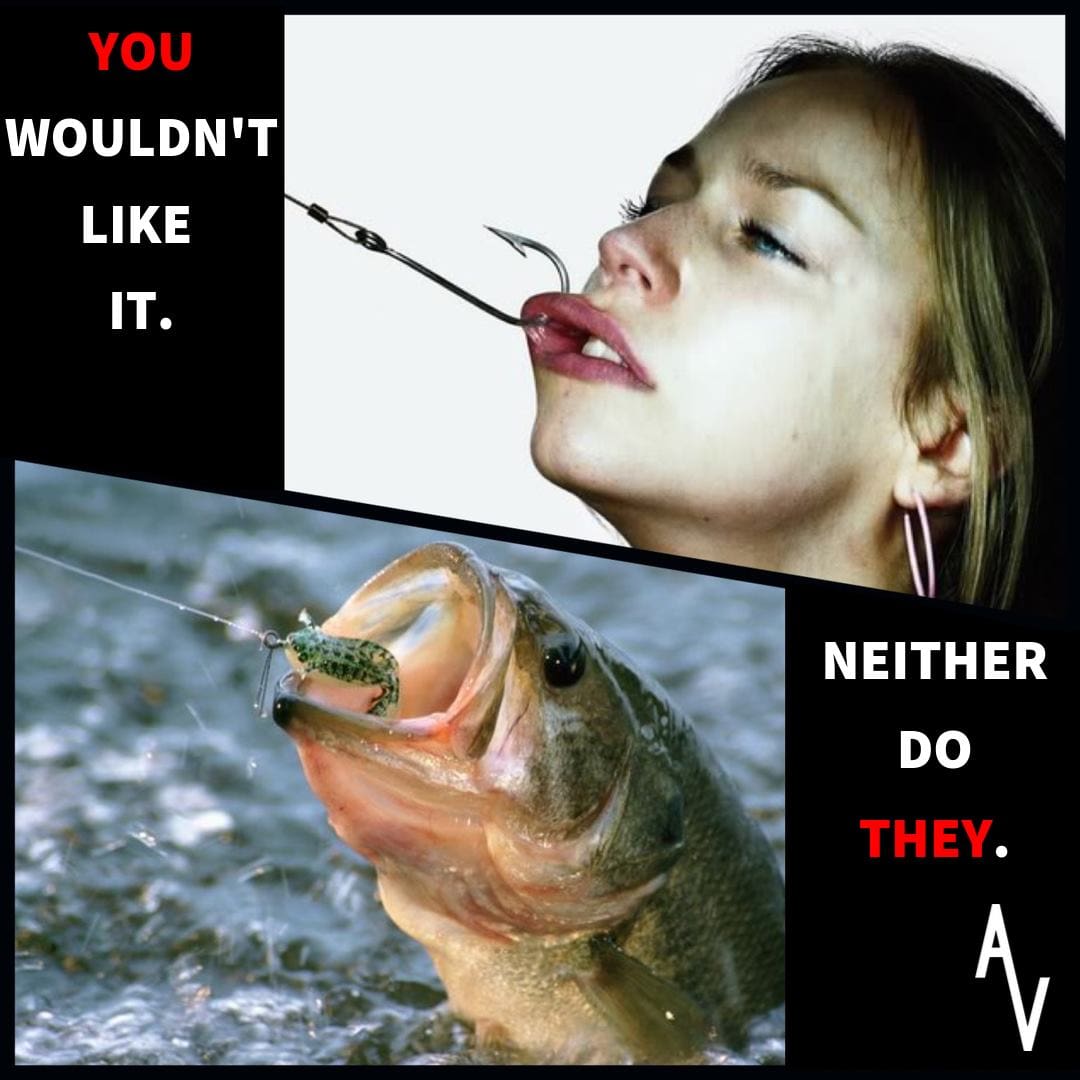

Studies have revealed that fish possess sophisticated nervous systems equipped with specialized nociceptors, sensory receptors that detect noxious stimuli and transmit signals to the brain. These nociceptors are functionally similar to those found in mammals, suggesting that fish may experience pain in a manner akin to higher vertebrates. Additionally, neuroimaging techniques have provided insights into the neural mechanisms underlying pain processing in fish, demonstrating activation patterns in brain regions associated with nociception and aversive responses.

Behavioral experiments further corroborate the notion of fish pain perception. When exposed to potentially harmful stimuli such as electric shocks or noxious chemicals, fish exhibit distinct avoidance behaviors, indicating an aversion to perceived threats. Moreover, fish subjected to painful procedures display physiological stress responses, including elevated cortisol levels and changes in heart rate and respiration, mirroring the stress responses observed in mammals experiencing pain.

Anesthesia and analgesia studies have provided compelling evidence of pain alleviation in fish. Administration of pain-relieving substances such as lidocaine or morphine attenuates the physiological and behavioral responses to noxious stimuli, suggesting that fish experience relief akin to analgesic effects in humans and other animals. Furthermore, the use of anesthetics during invasive procedures, such as fin clipping or surgical interventions, has been shown to reduce stress and improve welfare outcomes in fish, highlighting the importance of pain management in mitigating suffering.

Overall, the weight of scientific evidence supports the conclusion that fish are sentient beings capable of experiencing pain and distress. While their neural architecture may differ from that of mammals, fish possess the essential physiological and behavioral mechanisms necessary for pain perception. Acknowledging fish pain perception challenges long-held assumptions about their welfare and underscores the ethical imperative to consider their well-being in aquaculture and seafood production practices. Failure to recognize and address fish pain perception not only perpetuates unnecessary suffering but also reflects a disregard for the intrinsic value of these remarkable creatures.

The Ethical Implications of Aquaculture

One of the primary ethical dilemmas in aquaculture revolves around the treatment of farmed fish. Intensive farming practices often involve densely packed confinement in net pens, tanks, or cages, leading to overcrowding and heightened stress levels among fish populations. High stocking densities not only compromise water quality and increase disease susceptibility but also limit fish’s natural behaviors and social interactions, detracting from their overall welfare.

Furthermore, routine husbandry procedures in aquaculture, such as grading, vaccination, and transportation, can subject fish to additional stress and discomfort. Handling stressors, including netting, sorting, and transfer between facilities, may cause physical injuries and psychological distress, compromising the well-being of farmed fish. Inadequate provision of space, shelter, and environmental enrichment further exacerbates the challenges faced by fish in captivity, undermining their quality of life.

Aquaculture practices also intersect with broader ethical considerations related to environmental sustainability and resource allocation. Intensive fish farming operations often rely on wild fish stocks for feed, contributing to overfishing and ecosystem degradation. Additionally, the discharge of excess nutrients, antibiotics, and waste from aquaculture facilities can pollute surrounding water bodies, endangering local ecosystems and public health.

The Suffering in Seafood Production

As demand for fish continues to rise, industrial aquafarms have become the predominant source of seafood, subjecting millions of fish to lives of confinement and suffering.

In both inland and ocean-based aquafarms, fish are typically crowded into densely packed environments, where they are unable to exhibit natural behaviors or access adequate space. The accumulation of waste products, such as ammonia and nitrates, in these confined spaces can lead to poor water quality, exacerbating stress and disease among fish populations. Parasitic infestations and bacterial infections further compound the suffering experienced by farmed fish, as they struggle to survive in environments rife with pathogens and parasites.

The absence of regulatory oversight regarding fish welfare in many countries, including the United States, leaves fish vulnerable to inhumane treatment during slaughter. Without legal protections afforded to land animals under the Humane Slaughter Act, fish are subjected to a wide array of slaughter methods that vary in cruelty and efficacy. Common practices such as removing fish from water and allowing them to suffocate slowly or clubbing larger species like tuna and swordfish to death are fraught with suffering and distress.

The depiction of fish struggling to escape as their gills collapse, preventing them from breathing, highlights the profound cruelty inherent in current slaughter practices. Moreover, the inefficiency and brutality of methods like clubbing underscore the callous disregard for fish welfare prevalent in the seafood industry.

What Can I Do To Help?

You can help raise awareness about the suffering of fish in the fishing industry by participating in events, distributing leaflets, conducting research, and sharing information online. By spreading the word about the harsh realities of fish farming and fishing practices, you can encourage others to learn more and take action to promote ethical treatment of fish.