Livestock farming has been a central part of human civilization for thousands of years, providing a vital source of food and livelihood for communities around the world. However, the growth and intensification of this industry in recent decades has had significant implications for the health and diversity of our planet’s ecosystems. The demand for animal products, driven by a growing population and changing dietary preferences, has led to the expansion of livestock farming, resulting in extensive land use change and habitat destruction. This has had a profound impact on biodiversity, with numerous species facing extinction and ecosystems being irreversibly altered. As we continue to rely on livestock farming for sustenance and economic growth, it is crucial to examine and address the consequences of this industry on biodiversity loss. In this article, we will explore the different ways in which livestock farming has contributed to biodiversity loss and the potential solutions that can mitigate its impact. By understanding the complex relationship between livestock farming and biodiversity, we can strive towards a more sustainable and balanced future for both human and animal populations.

Livestock farming contributes to deforestation

The expansion of livestock farming has emerged as a significant contributor to deforestation globally. As demand for meat and dairy products continues to rise, extensive areas of forests are being cleared to create space for grazing lands and to cultivate animal feed crops. This conversion of forests into agricultural land not only leads to the immediate loss of precious trees and vegetation but also disrupts entire ecosystems and threatens biodiversity. The destruction of forest habitats results in the displacement and loss of numerous species of plants and animals, disrupting their natural habitats and potentially driving them towards extinction. This alarming trend underscores the need for sustainable practices in livestock farming and the urgent implementation of measures to mitigate the detrimental impact on global ecosystems.

Habitat loss affects native wildlife

The loss of habitat due to activities such as deforestation and land conversion has significant consequences for native wildlife. As natural areas are cleared or modified for various purposes, including livestock farming, the delicate balance of ecosystems is disrupted. Native wildlife species that rely on specific habitats for food, shelter, and breeding are particularly vulnerable to habitat loss. With shrinking habitats, these animals face difficulties in finding adequate resources and suitable conditions for survival. The impacts of habitat loss are far-reaching, affecting not only individual species but also the interconnected web of biodiversity that supports ecosystem functioning. This highlights the urgent need for conservation efforts and sustainable land management practices to mitigate the adverse effects of habitat loss on native wildlife populations.

Intensive farming methods harm ecosystems

Intensive farming methods, characterized by high stocking densities and the use of synthetic fertilizers and pesticides, have been shown to have detrimental effects on ecosystems. These methods often prioritize maximizing production and yields, disregarding the long-term health and sustainability of the environment. The excessive use of chemical inputs can contaminate nearby water sources, leading to water pollution and the loss of aquatic biodiversity. Furthermore, the clearing of land for large-scale farming operations disrupts natural habitats, displacing native species and contributing to biodiversity loss. The reliance on monoculture practices in intensive farming can also deplete soil nutrients and reduce soil biodiversity, compromising the overall productivity and resilience of the land. It is essential for agricultural practices to embrace more sustainable approaches that prioritize the protection and restoration of ecosystems, ensuring the long-term health and viability of our planet.

Overgrazing leads to soil erosion

Overgrazing is a significant issue that arises from the intensive management of livestock farming and has been observed to have detrimental effects on soil health and stability. When livestock are allowed to graze excessively in a particular area, they remove vegetation faster than it can regenerate. This زof vegetation exposes the soil to the elements, increasing its vulnerability to erosion. Without adequate plant cover to anchor the soil, rainfall can easily wash away the topsoil, leading to soil erosion. The loss of topsoil not only diminishes the fertility of the land but also carries sediment and nutrients into nearby water bodies, causing further ecological disturbances.

Pesticides used in feed production

The use of pesticides in feed production is another concerning aspect of livestock farming that warrants attention. Pesticides are commonly used in agriculture to control pests and increase crop yields, but their presence in animal feed raises potential risks for both the environment and animal welfare. These chemicals can accumulate in the feed and subsequently enter the food chain when consumed by livestock. While pesticides may effectively combat pests and diseases, they can also have unintended consequences, such as contaminating soil, water sources, and non-target organisms. Furthermore, the long-term effects of pesticide residues on animal health and the potential transfer of these residues to consumers through meat, milk, and other animal products raise concerns for human health.

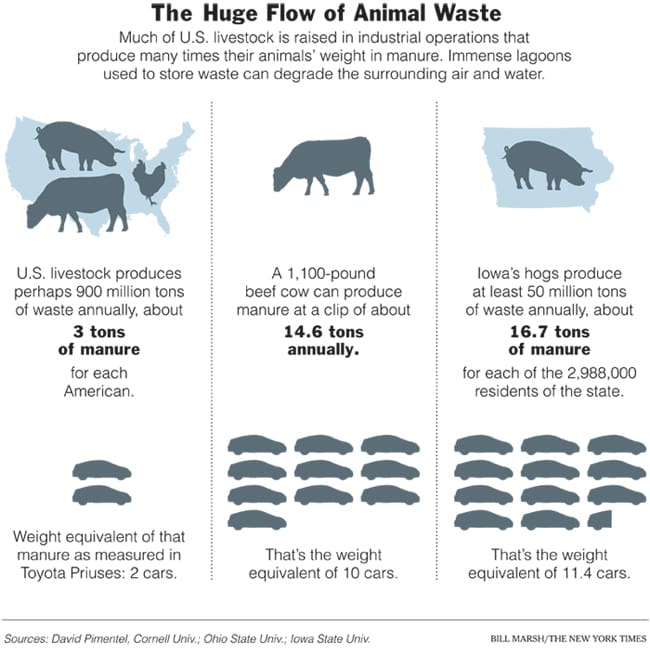

Livestock waste pollutes water sources

The improper management of livestock waste poses a significant threat to water sources. Livestock produce an enormous amount of waste, including manure and urine, which can contain high levels of nutrients, bacteria, and other pollutants. When not properly managed, these waste products can leach into nearby water bodies, contaminating them and posing risks to both aquatic ecosystems and human health. Nutrients such as nitrogen and phosphorus from livestock waste can lead to excessive algal growth in water bodies, creating harmful algal blooms that deplete oxygen levels and result in fish kills. Moreover, bacteria and pathogens present in the waste can make water unsafe for recreational activities and drinking purposes.

Displacement of native species

The impact of livestock farming on biodiversity loss extends beyond water pollution. Another significant consequence is the displacement of native species. Livestock grazing and the expansion of pasturelands often result in the destruction and degradation of natural habitats, leading to the displacement of indigenous plant and animal species. As livestock consume vast quantities of vegetation, they can outcompete native herbivores for resources, reducing food availability and altering the balance of the ecosystem. This disruption can have cascading effects, affecting the populations of other species that rely on the native vegetation for shelter and food. The introduction of non-native species, such as invasive plants used for forage, can further exacerbate the displacement of native species by outcompeting and overtaking native flora. Consequently, the loss of native species and the disruption of ecosystems can have profound and long-lasting consequences for the overall biodiversity and ecological stability of an area.

Loss of biodiversity threatens ecosystems

Loss of biodiversity threatens ecosystems on a global scale and poses significant challenges to the stability and resilience of our natural environment. Ecosystems rely on a diverse array of plant and animal species to function properly, as each species plays a unique role in the complex web of interactions that sustain life. When biodiversity is lost, whether through habitat destruction, pollution, or other human-induced factors, the delicate balance of these ecosystems is disrupted. This disruption can lead to reduced ecosystem productivity, diminished resilience to environmental changes, and increased vulnerability to invasive species and diseases. Furthermore, the loss of biodiversity can have far-reaching consequences for human well-being, as ecosystems provide vital services such as clean air and water, climate regulation, and natural resources. Protecting biodiversity is not just a matter of preserving the beauty and wonder of our natural world; it is crucial for the health and survival of both ecosystems and human societies.

Climate change impacts biodiversity loss

Climate change poses a significant threat to biodiversity by altering the delicate balances and conditions in which species thrive. Rising temperatures, changing rainfall patterns, and extreme weather events can disrupt ecosystems and push species beyond their tolerance limits. For example, higher temperatures can cause shifts in species’ distribution ranges, forcing them to migrate to more suitable habitats or face extinction. Additionally, climate change can exacerbate existing threats to biodiversity, such as habitat loss and fragmentation. As ecosystems struggle to adapt to these rapid changes, the loss of biodiversity accelerates, further compromising the stability and functioning of ecosystems. It is crucial that we address climate change and take proactive measures to mitigate its impacts on biodiversity to ensure the long-term health and resilience of our planet’s ecosystems.

Sustainable farming practices reduce impacts

Adopting sustainable farming practices is a key strategy in reducing the impacts of agriculture on biodiversity loss. By implementing techniques that minimize soil erosion, conserve water, and promote natural pest control, farmers can help preserve and enhance the habitats that sustain a wide range of species. For instance, practices such as crop rotation, agroforestry not only reduce the use of harmful chemicals but also promote biodiversity by providing diverse habitats and food sources for wildlife. By prioritizing sustainable farming methods, we can mitigate the negative impacts of agricultural activities on biodiversity loss while still meeting the global demand for food and safeguarding the delicate ecological balance of our planet.

In conclusion, the impact of livestock farming on biodiversity loss is a crucial issue that needs to be addressed. While the demand for meat and dairy products continues to rise, the negative effects on our environment and biodiversity cannot be ignored. It is important for governments, farmers, and consumers to come together and find sustainable solutions that not only meet our need for food but also protect the diversity of our planet. By making conscious choices and supporting ethical and sustainable farming practices, we can help mitigate the impact of livestock farming on biodiversity loss and preserve our natural world for future generations.

FAQ

How does livestock farming contribute to biodiversity loss?

Livestock farming contributes to biodiversity loss in several ways. Firstly, large-scale livestock operations often require the clearing of forests or natural habitats to make way for grazing or feed production, leading to the destruction of ecosystems and the displacement of native species. Secondly, the demand for animal feed puts pressure on agricultural land, leading to deforestation and loss of biodiversity. Additionally, livestock farming produces significant greenhouse gas emissions, contributing to climate change, which has a negative impact on biodiversity. Lastly, the use of pesticides and antibiotics in livestock farming can also harm non-target species and disrupt ecosystems.

What are the main factors driving biodiversity loss in livestock farming?

The main factors driving biodiversity loss in livestock farming include deforestation for pasture expansion, overgrazing, water pollution from waste runoff, and the use of chemicals and antibiotics. These practices lead to habitat destruction, soil degradation, loss of native species, and disruption of ecosystems. Additionally, the intensification of livestock production and monoculture crops for animal feed contribute to decreased diversity in the agricultural landscape. Climate change also plays a role, as rising temperatures and extreme weather events can negatively impact livestock health and biodiversity. Overall, sustainable farming practices and conservation efforts are needed to mitigate these factors and protect biodiversity.

What are the potential ecological consequences of biodiversity loss in livestock farming?

The potential ecological consequences of biodiversity loss in livestock farming are significant. Biodiversity loss can disrupt ecosystems and reduce the resilience of agricultural systems. It can lead to the loss of important pollinators and beneficial insects, resulting in decreased crop yields. It can also increase the reliance on chemical inputs, such as pesticides, to compensate for the loss of natural pest control. Biodiversity loss can also contribute to soil degradation, water pollution, and the spread of diseases in livestock. Overall, the loss of biodiversity in livestock farming can have far-reaching impacts on ecosystem health, food production, and the sustainability of agricultural systems.

Are there any sustainable practices or alternatives that can mitigate the impact of livestock farming on biodiversity loss?

Yes, there are sustainable practices and alternatives that can mitigate the impact of livestock farming on biodiversity loss. These include promoting regenerative agriculture techniques, such as rotational grazing and agroforestry, which help restore and enhance biodiversity on farms. Additionally, transitioning to plant-based or alternative protein sources can reduce the demand for livestock products and alleviate pressure on natural habitats. Implementing stricter regulations and monitoring systems for livestock farming can also ensure better environmental management and minimize negative impacts on biodiversity. Collaboration between stakeholders, such as farmers, conservation organizations, and policymakers, is crucial to successfully implementing and scaling up these sustainable practices and alternatives.

How can policymakers and consumers contribute to reducing biodiversity loss in the context of livestock farming?

Policymakers can contribute to reducing biodiversity loss in livestock farming by implementing regulations and incentives that promote sustainable farming practices, such as organic farming and agroforestry. They can also enforce stricter environmental regulations and promote the conservation of natural habitats. Consumers, on the other hand, can contribute by choosing sustainably produced and locally sourced meat and dairy products, reducing their overall consumption of animal products, and supporting farmers who implement environmentally friendly practices. Additionally, consumers can advocate for transparency in the labeling of animal products, which can help them make informed choices that support biodiversity conservation in livestock farming.