Unser derzeitiges Ernährungssystem ist für den Tod von jährlich über neun Milliarden Landtieren verantwortlich. Diese erschreckende Zahl deutet jedoch nur das viel größere Ausmaß des Leids innerhalb unseres Ernährungssystems an, da sie sich ausschließlich auf Landtiere bezieht. Zusätzlich zu den Opfern an Land fordert die Fischereiindustrie einen verheerenden Tribut von der Meeresfauna und tötet jedes Jahr Billionen von Fischen und anderen Meerestieren – entweder direkt für den menschlichen Verzehr oder als unbeabsichtigte Opfer der Fischereipraktiken.

Beifang bezeichnet den unbeabsichtigten Fang von Nichtzielarten bei der kommerziellen Fischerei. Diese unbeabsichtigten Opfer sind oft schwerwiegenden Folgen ausgesetzt, von Verletzungen und Tod bis hin zur Zerstörung von Ökosystemen. Dieser Essay untersucht die verschiedenen Dimensionen des Beifangs und beleuchtet die Kollateralschäden, die durch industrielle Fischereipraktiken verursacht werden.

Warum ist die Fischereiindustrie schlecht?

Die Fischereiindustrie wird häufig wegen verschiedener Praktiken kritisiert, die schädliche Auswirkungen auf marine Ökosysteme und die Artenvielfalt haben. Hier sind einige Gründe, warum die Fischereiindustrie als problematisch gilt:

Grundschleppnetzfischerei: Bei der Grundschleppnetzfischerei werden schwere Netze über den Meeresboden gezogen, um Fische und andere Meerestiere zu fangen. Diese Praxis ist äußerst schädlich für marine Lebensräume, da sie empfindliche Ökosysteme wie Korallenriffe, Seegraswiesen und Schwammgärten schädigen kann. Die Grundschleppnetzfischerei kann auch zur Zerstörung essenzieller Lebensräume für zahlreiche Meeresarten führen, was einen Rückgang der Artenvielfalt und der Gesundheit der Ökosysteme zur Folge hat.

Schädigung des Meeresbodens: Der Einsatz schwerer Fanggeräte, einschließlich Grundschleppnetzen und Dredgen, kann erhebliche Schäden am Meeresboden verursachen. Diese Fangmethoden können Sedimente aufwirbeln, Nährstoffkreisläufe stören und die physikalische Struktur des Meeresbodens verändern, was langfristige ökologische Folgen hat. Schäden am Meeresboden können sich auch auf andere maritime Aktivitäten wie die Handelsschifffahrt und das Sporttauchen auswirken.

Langleinenfischerei: Bei der Langleinenfischerei werden Leinen mit beköderten Haken über weite Strecken ausgelegt, um Fische wie Thunfisch, Schwertfisch und Haie zu fangen. Diese Methode kann zwar sehr effizient sein, ist aber auch mit hohen Beifangmengen verbunden, darunter nicht-zielgerichtete Arten wie Meeresschildkröten, Seevögel und Meeressäugetiere. Die Langleinenfischerei trägt außerdem zur Überfischung und zur Dezimierung der Fischbestände bei und bedroht so die Nachhaltigkeit mariner Ökosysteme und die Lebensgrundlagen der Fischergemeinden.

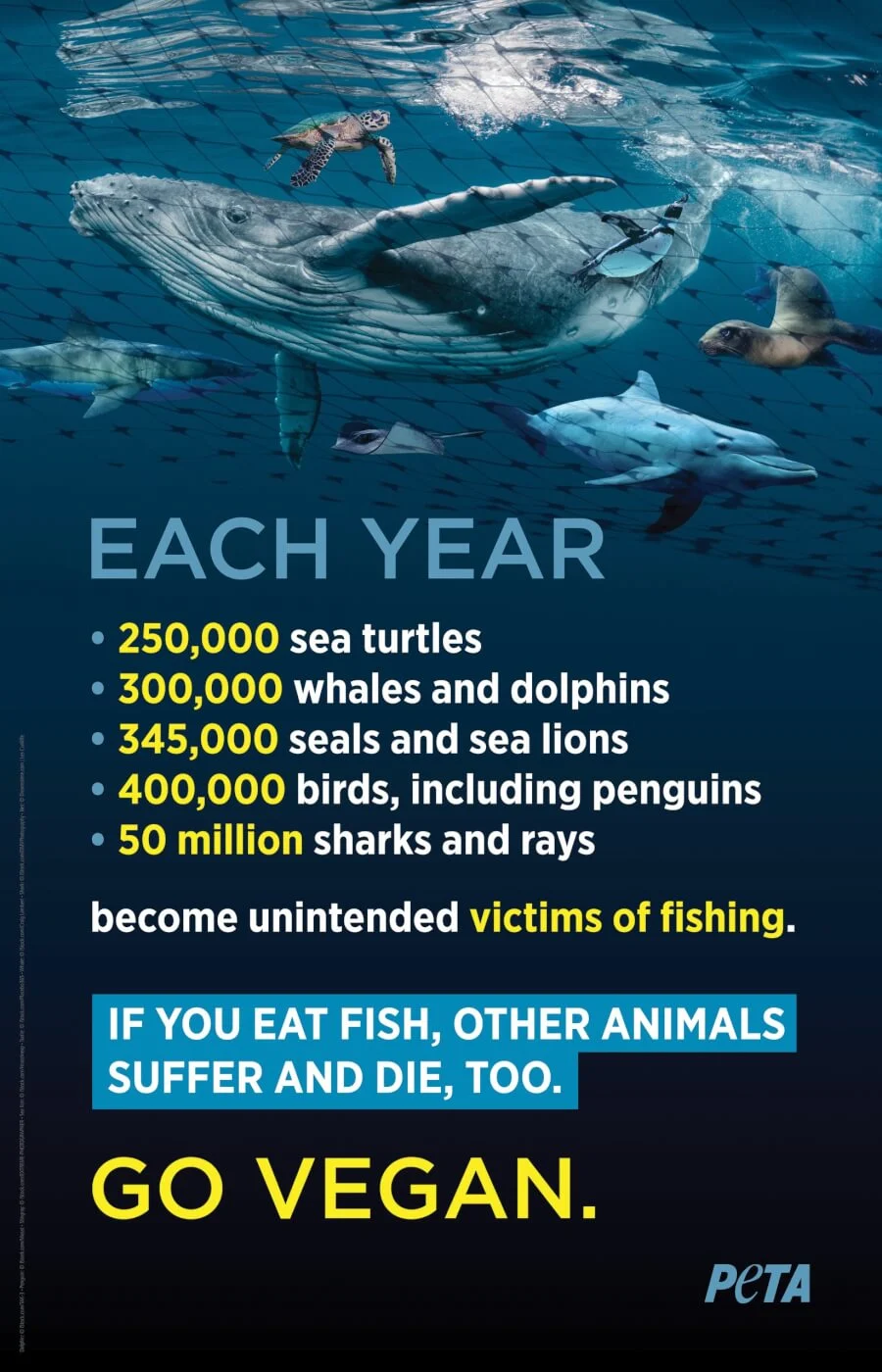

Beifang: Unter Beifang versteht man das unbeabsichtigte Fangen nicht-zielgerichteter Arten während der Fischerei. Beifang ist ein gravierendes Problem in der Fischereiindustrie und führt jährlich zum unnötigen Tod von Millionen Meerestieren. Zu den Beifangarten gehören beispielsweise Delfine, Meeresschildkröten, Seevögel und Haie, von denen viele gefährdet oder bedroht sind. Der unkontrollierte Fang von Beifang kann schwerwiegende ökologische Folgen haben, marine Nahrungsnetze stören und die Widerstandsfähigkeit mariner Ökosysteme beeinträchtigen.

Insgesamt wird die Fischereiindustrie für ihre nicht nachhaltigen Praktiken kritisiert, die zur Zerstörung von Lebensräumen, zum Verlust der Artenvielfalt und zum Rückgang mariner Arten beitragen.

Was ist der Beifang in der Fischerei?

Als Beifang in der Fischerei bezeichnet man das unbeabsichtigte Fangen und anschließende Sterben von Nichtzielarten im Meer in Fanggeräten. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Fischereibetriebe zwar auf bestimmte Arten abzielen, dabei aber unbeabsichtigt andere Meeresorganismen fangen. Der Beifang kann eine Vielzahl von Meereslebewesen umfassen, darunter nicht-zielgerichtete Fischarten, Meeressäugetiere, Meeresschildkröten, Seevögel, Krebstiere und verschiedene wirbellose Meerestiere.

Das Problem des Beifangs in der Fischerei wirft erhebliche ethische und ökologische Bedenken auf. Ethisch gesehen gibt es Fragen nach dem unnötigen Leid, das empfindungsfähigen Lebewesen durch die kommerzielle Fischerei zugefügt wird. Viele der als Beifang gefangenen Tiere erleiden Verletzungen oder sterben, weil sie sich in Fischernetzen verfangen oder ersticken, wenn sie zurück ins Wasser geworfen werden. Aus ökologischer Sicht stellt der Beifang eine Bedrohung für das Überleben gefährdeter und bedrohter Arten dar. Arten wie Meeresschildkröten, Meeressäugetiere und bestimmte Seevögel sind besonders anfällig für Beifangsterblichkeit, was ihren ohnehin schon prekären Populationsstatus weiter verschärft.

Maßnahmen zur Reduzierung von Beifang in der Fischerei umfassen typischerweise die Entwicklung und Umsetzung von Beifangminderungsmaßnahmen. Dazu gehören der Einsatz spezieller Fanggeräte und -techniken, die unbeabsichtigte Fänge minimieren sollen, wie beispielsweise Schildkröten-Ausschlussvorrichtungen (TEDs) in Garnelen-Schleppnetzen oder Vogelscheuchenleinen an Langleinenfischereifahrzeugen. Zusätzlich können regulatorische Maßnahmen wie Fangquoten, Fanggerätebeschränkungen und Gebietssperrungen eingeführt werden, um die Auswirkungen von Beifang auf empfindliche Arten und Ökosysteme abzumildern.

Der verschwenderische Verlust von Meereslebewesen durch Beifang in der Fischerei lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, die jeweils zum Ausmaß des Problems beitragen:

- Unselektive Fanggeräte: Bestimmte Fanggeräte, wie Kiemennetze und Schleppnetze, sind für ihre wahllosen Fangmethoden bekannt. Sie fangen eine Vielzahl von Meerestieren, unabhängig davon, ob es sich um Zielarten handelt oder nicht. Dadurch werden Nichtzielarten, darunter gefährdete oder bedrohte Arten, häufig unbeabsichtigte Opfer von Fischereiaktivitäten.

- Mangelhaftes Fischereimanagement: Unzureichende Fischereimanagementpraktiken tragen maßgeblich zur Verschärfung des Beifangproblems bei. Fehlmanagement kann zu Überfischung führen, bei der der Fischereidruck ein nachhaltiges Maß übersteigt, die Bestände der Zielarten dezimiert und marine Ökosysteme gestört werden. Überfischung verringert nicht nur die Verfügbarkeit der Zielarten, sondern führt auch zu vermehrtem Beifang, da Fischer möglicherweise auf weniger selektive Fangmethoden zurückgreifen, um die Fangmengen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus reichen ineffektive Vorschriften und Durchsetzungsmechanismen nicht aus, um das Beifangproblem angemessen zu bekämpfen, sodass es fortbesteht und sich verschärft.

- Mangelndes Bewusstsein oder fehlende Besorgnis: Das mangelnde Bewusstsein oder die fehlende Besorgnis der Fischer hinsichtlich der Schwere des Beifangproblems tragen zu dessen Fortbestehen bei. Viele Fischer verstehen die ökologischen Folgen des Beifangs möglicherweise nicht vollständig oder priorisieren kurzfristige wirtschaftliche Gewinne gegenüber langfristiger Nachhaltigkeit. Darüber hinaus kann der eingeschränkte Zugang zu Informationen oder Ressourcen über alternative Fangmethoden zur Reduzierung des Beifangs die Bemühungen zur Lösung des Problems behindern. Ohne einen grundlegenden Wandel der Einstellungen und des Bewusstseins innerhalb der Fischereiindustrie werden Bemühungen zur Verringerung des Beifangs wahrscheinlich auf Widerstand und Untätigkeit stoßen.

Schlimmste Fangmethoden in Bezug auf Beifang

Zu den Fangmethoden, die am häufigsten zu Beifang führen, gehören Langleinenfischerei, Schleppnetzfischerei und Kiemennetzfischerei.

Die Langleinenfischerei , auch Schleppangeln genannt, beinhaltet das Ausbringen von Hunderten oder Tausenden beköderten Haken an einer einzigen Angelleine, die sich typischerweise bis zu 45 Kilometer von großen Schiffen ins Meer erstreckt. Mit dieser Methode werden verschiedene Meerestiere gefangen, darunter Meeresschildkröten, Haie, Beifische und junge Thunfische. Leider erleiden die an diesen Leinen gefangenen Tiere oft tödliche Verletzungen, indem sie entweder an den Haken hängend verbluten oder beim Einholen an Bord sterben. Beifang, also Fische, die an anderen Körperteilen als dem Maul gehakt werden, erleiden häufig tödliche Verletzungen und werden oft zurück ins Meer geworfen. Studien haben hohe Sterblichkeitsraten bei Beifangarten gezeigt. So liegt die Sterblichkeitsrate von Königslachsen nach dem Fang an Schleppleinen vor Alaska bei 85 %, wobei 23 % der Fische durch das Auge gehakt wurden. Erschreckenderweise ist etwa jedes fünfte Tier, das an Schleppangeln gefangen wird, ein Hai. Viele dieser Tiere müssen die grausame Praxis ertragen, dass ihnen die Flossen für Haifischflossensuppe abgeschnitten werden, bevor sie zurück ins Meer geworfen werden, um dort einen langen und qualvollen Tod zu erleiden.

Schleppnetzfischen werden große Netze über den Meeresboden gezogen und fangen dabei fast alles, was ihnen in den Weg kommt, darunter auch Korallenriffe und Meeresschildkröten. Diese Netze, die oft zwischen zwei großen Schiffen gezogen werden, verfangen alle Meerestiere, die ihnen in den Weg kommen. Sind die Netze voll, werden sie auf Schiffe gehoben, was zum Ersticken und zum Tod vieler Tiere durch Quetschung führt. Anschließend sortieren die Fischer den Fang, behalten die gewünschten Arten und werfen die nicht zum Ziel gehörenden Tiere zurück ins Meer, die möglicherweise bereits tot sind, wenn sie wieder eingefangen werden.

Kiemennetzfischen werden senkrechte Netzbahnen im Wasser ausgelegt, in denen sich verschiedene Meerestiere wie Wale, Seevögel, Robben und Knorpelfische verfangen können. Anders als bei anderen Fangmethoden werden Kiemennetze am Meeresboden verankert und treiben daher im Wasser. Obwohl sie so konstruiert sind, dass sie nur Fische bestimmter Größe fangen, indem sie diese mit ihren Kiemen verfangen, sind die Netze aufgrund ihres dünnen Materials auch für andere Tiere nahezu unsichtbar. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Seevogelpopulationen dar, insbesondere in Gebieten, in denen viele von ihnen rasten oder ihr Gefieder mausern, da es oft keine praktikablen Maßnahmen zur Reduzierung des Seevogelbeifangs gibt.

Warum kann Bypass ein Problem darstellen?

Beifang stellt ein vielschichtiges Problem dar, das sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte mariner Ökosysteme und Fischereigemeinden beeinträchtigt:

- Ökologische Auswirkungen: Beifang kann marine Ökosysteme stören, indem er nicht-zielgerichtete Arten aus der Nahrungskette entfernt. Die zurückgeworfenen Tiere sterben oft, was zu einem Verlust der Artenvielfalt und potenziellen Störungen der Ökosystemdynamik führt. Beifang kann zudem wichtige Lebensräume wie Korallenriffe und Schwammgärten schädigen und so die Gesundheit mariner Ökosysteme weiter beeinträchtigen.

- Wirtschaftliche Folgen: Beifang kann erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf Fischer und ihre Gemeinden haben. Hohe Beifangmengen können zur Schließung von Fischereigebieten oder zur Einführung von Fangquoten führen, wodurch die Verfügbarkeit der Zielarten eingeschränkt und das Einkommen der Fischer reduziert wird. Darüber hinaus kann Beifang zur Überfischung beitragen, indem er nicht-zielgerichtete Fischarten dezimiert, die Bemühungen zur Erholung der Fischbestände verlangsamt und die langfristige Nachhaltigkeit der Fischerei gefährdet.

- Auswirkungen auf geschützte Arten: Beifang stellt eine besondere Bedrohung für geschützte Arten wie Delfine, Meeresschildkröten und Wale dar. Diese Tiere können sich in Fischernetzen verfangen oder durch Beifang Verletzungen erleiden, was zu Populationsrückgängen führt und Erholungsbemühungen behindert. Der Beifang geschützter Arten kann zudem behördliche Maßnahmen und Bußgelder für Fischer nach sich ziehen und die wirtschaftliche Belastung der Fischereigemeinden weiter verschärfen.

Insgesamt stellt Beifang eine komplexe und weitreichende Herausforderung dar, die konzertierte Anstrengungen erfordert. Wirksame Strategien zur Beifangminderung müssen sowohl ökologische als auch ökonomische Faktoren berücksichtigen, um die Auswirkungen der Fischerei auf Nichtzielarten zu minimieren und gleichzeitig die langfristige Nachhaltigkeit mariner Ökosysteme und die Lebensgrundlagen der Fischergemeinden zu sichern.

Wie kannst du helfen

Die Fischereiindustrie stellt den Profit über alles andere, oft auf Kosten von Arbeitern und Tieren. Dieses rücksichtslose Streben nach finanziellem Gewinn führt zur Ausbeutung von Mensch und Tier und trägt zur Zerstörung der Ökosysteme der Ozeane bei. Trotzdem haben Einzelpersonen die Möglichkeit, die Fischereiindustrie und ihre zerstörerischen Praktiken anzuprangern.

Indem wir auf Fisch verzichten, nehmen wir der Fischindustrie den Anreiz, Meerestiere auszubeuten und die Umwelt zu zerstören, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen. Stattdessen können wir Lebensmittel wählen, die tier- und umweltfreundlicher sind.

Innovative Alternativen zu traditionellen Meeresfrüchten entstehen und bieten pflanzliche Varianten beliebter Gerichte wie Sushi und Garnelen an. Einige Unternehmen erforschen sogar „im Labor gezüchtete“ Meeresfrüchte, indem sie echte Fischzellen verwenden, um authentische Produkte herzustellen, ohne die Meereslebewesen zu schädigen.

Der Umstieg auf pflanzliche Ernährung schont nicht nur unsere Ozeane, sondern wirkt sich auch positiv auf unseren Planeten, das Tierwohl und unsere Gesundheit aus. Indem wir bewusste Entscheidungen treffen und uns achtsam ernähren, können wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Tiere und unserer eigenen Gesundheit leisten. Entdecken Sie mehr und starten Sie Ihre Reise mit unserem kostenlosen Leitfaden für pflanzliche Ernährung.